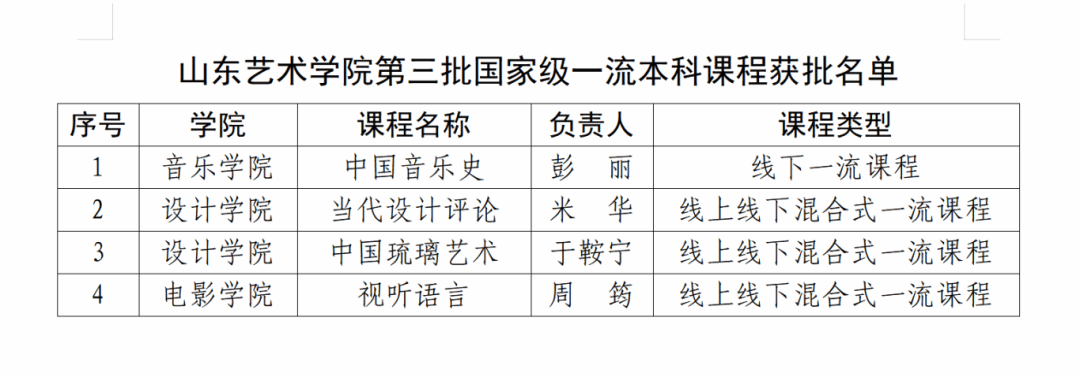

近日,教育部公示了第三批国家级一流本科课程认定结果,我校4门课程成功入选,包括线下一流课程1门,线上线下混合式一流课程3门。至此,学校共获批国家级一流本科课程7门,省级一流本科课程26门。

《中国音乐史》是我校国家级一流本科专业——音乐学的专业基础课程,同时面向音乐表演、作曲与作曲技术理论等专业开设。课程拥有六十余年的深厚教学积淀。为顺应新时代教育发展要求,教学团队以OBE理念为指导,深度融合“艺术+思政”,积极探索“以乐育人”的音乐理论课教学新范式。课程率先引入智慧教室,提升教学活动的智能化管理水平;整合中国大学慕课等优质资源,实施翻转课堂教学;采用“演考并重”的多维评价体系;建设并运行三门在线课程于山东省高校课程平台;多次参与“慕课西行”计划,开展跨区域同步课堂教学,有效推动了优质教学资源的互联共享。该课程先后获评省级精品课程、首批省级一流本科课程以及省级课程思政示范课程。

《当代设计评论》是设计学院设计理论课程群的重要组成部分。课程立足综合类艺术高校的平台优势,对标艺术设计学国家一流本科专业的建设要求,致力于强化学生对设计评论核心知识的系统性学习,提升学生的设计审美与鉴赏能力、设计批评能力、设计表达与设计思辨力,培养哲匠精神,坚定学生的民族文化自信和中国设计自信。课程按“两性一度”的标准和教育部《关于一流本科课程建设的实施意见》等会议精神,积极推动混合式教学改革,聚数字智媒新课堂,育设计评论锐力量。

《中国琉璃艺术》课程依托荆雷教授主持的“博山琉璃”艺术创作人才培养、当代“博山琉璃”艺术作品全国巡展两大国家艺术基金项目,于2022年圆满完成课程体系建设并正式开课。课程负责人于鞍宁,核心团队成员荆雷、徐嘉誉、于亮。课程采用线上线下混合教学模式,依托淄博博山琉璃产业资源,通过校企合作整合产业与教育资源。课程系统梳理琉璃艺术史料与影像,构建完整教学体系,致力于加深学生对琉璃技艺的理解与审美鉴赏能力,推动传统文化传承创新,并培养学生的国际视野和综合艺术素养。综上所述,《中国琉璃艺术》课程是一门兼具学术性与实践性的优质课程,它在推动琉璃艺术的传承与发展、提升学生的综合艺术修养等方面发挥了重要作用。

《视听语言》课程为线上线下混合式课程,通过线上学习—线下答疑—团队练习—作业分享—效果延宕的思路设计。线上阶段选取浙江传媒学院和中国传媒大学联合推出的《一刻钟:理解影视视听语言》课程资源,以基础理论的概念和知识点为主,将线上教学平台的视频学习阶段作为课前预习期。在线下阶段的学习,借助学校建设的电影数字高清摄影实验室、电影标准放映厅等专业场地,来实现线下重难点拆解及实践操作练习等步骤,并将此阶段作为学生的能力延伸期。授课期间,教师团队指导学生创作并积累了大量优秀的作品,先后获得亚洲微电影节、山东青年微电影大赛等多种奖项奖励。

近年来,学校始终将课程建设作为提升本科教学质量的关键着力点,通过推动课程思政有机融入、引导教学模式创新、加强教师教学能力培训、优化智慧教学平台支撑、加大课程建设管理力度等举措,充分激发广大教师投身教学改革的积极性与主动性,系统推进五大类课程建设,为一流本科建设提供了坚实支撑。

未来,学校将以此次国家级一流课程获批为新起点,进一步汇聚艺术学科优势资源,强化教学团队建设,优化课程体系结构,完善课程建设管理与激励机制,全面提升课程高阶性与挑战度,以高度的责任感与使命感,持续推动课程建设高质量发展,夯实高水平艺术人才培养基础。

(供稿:教务处 作者:徐欣 李攀 审核:崔连波 编审:刘霞)